なぜ「教えること」が整骨院院長にとってストレスになるのか

スタッフ教育に苦手意識を持つ院長の共通点

整骨院を経営していると、施術や経営管理だけでなく、スタッフ教育 が避けられないテーマになります。

しかし、多くの院長は「人に教えるのが苦手」と感じています。

実際にこんな声をよく聞きます:

- 「伝えているつもりなのに、スタッフが理解していない」

- 「説明が長くなり、かえって混乱させてしまう」

- 「スタッフの反応が薄くて、教えるたびに疲れる」

この「教育ストレス」は、院長にとって大きな負担となり、院全体の雰囲気にも影響を与えます。

「伝えているのに伝わらない」と感じる心理背景

院長は「自分が正しく伝えれば、相手も正しく理解する」と思いがちです。

しかし実際には、伝えたことの半分も相手に残らない ことがほとんど。

その結果、

「何度も言ったのにできていない」

「どうして理解できないんだ」

と苛立ちが募り、教育そのものがストレス源になってしまいます。

教育のストレスが経営や院内の雰囲気に与える影響

院長のストレスはスタッフに伝わり、さらに患者さんにも伝わります。

「教えることが苦痛」な院は、スタッフが育たず離職率が高まり、経営も不安定に。

つまり、教育ストレスを解消することは院長自身のためだけでなく、整骨院全体の未来に直結 しているのです。

教えることがストレスになる院長の3つの特徴

完璧に伝えなければならないという思い込み

「すべてを正確に伝えなければならない」という完璧主義は、教育の大敵です。

一度に大量の情報を与えることで、スタッフは消化不良を起こします。

そして「理解していないのでは?」と不安になり、さらに説明を増やしてしまう。

この悪循環が院長のストレスを増幅させます。

人前で話すことへの不安や緊張

スタッフの前で説明するときに「うまく伝えられなかったらどうしよう」という不安を抱く院長も多いです。

その緊張が声や表情に出て、スタッフに「怖い」「聞きにくい」という印象を与えてしまいます。

プレッシャーから感情的になってしまう

「必ずできるようになってほしい」という強い期待は、教育をプレッシャーに変えます。

思うように伝わらないと苛立ちが爆発し、感情的になってしまう。

結果的にスタッフは萎縮し、教育効果はゼロになります。

伝え方が変われば教育が変わる理由

教育は「知識の量」より「伝え方の質」

多くの院長が「どれだけの知識を伝えるか」に集中しています。

しかし、教育において重要なのは 「どれだけ伝わるか」 です。

量ではなく「質」を意識することで、教育のストレスは大幅に減ります。

一方通行の説明ではスタッフは育たない

「説明する → スタッフが頷く → 理解したと思う」

この流れは、教育が成立しているように見えて実は成立していません。

一方通行の説明ではスタッフは主体的に考えず、指示待ち人材になってしまいます。

伝え方がスタッフのモチベーションを左右する

同じ内容でも「安心感を持って伝えられるか」「問いかけを交えられるか」で、スタッフのモチベーションは大きく変わります。

伝え方次第で「やらされ感」から「挑戦してみたい」に変わるのです。

整骨院スタッフ教育で実践すべき「伝え方」の基本

短くシンプルに伝える

教育では「まずこれだけ」を意識しましょう。

一度に10の情報を与えるより、1つに絞って繰り返した方が定着率は高まります。

具体的な事例や体験を交える

抽象的な説明よりも、臨床での具体的な体験を交えた方が理解しやすいです。

「昨日の患者さんの例だと…」と話すだけで、スタッフのイメージが湧きます。

問いかけを使って双方向にする

「どう感じた?」「なぜそう思った?」と問いかけることで、双方向のコミュニケーションが生まれます。

これが教育の質を一気に高めるポイントです。

教育のストレスを減らす院長のマネジメント法

「できるまで待つ」という伴走型教育

「すぐにできるようにさせる」のではなく、「一緒にやりながら成長を待つ」スタンスを持つこと。

伴走型教育は院長のストレスを軽減し、スタッフの安心感も高めます。

スタッフの理解度を観察しながら進める

FJAのように「観察と調整」を教育にも応用しましょう。

スタッフの理解度を観察し、その都度必要な補足だけを行えば十分です。

感情をコントロールするセルフケア習慣

教育前に深呼吸を3回する。

施術前後に軽いストレッチをする。

院長自身が自分の心身を整えてから教育に臨むことで、感情的になるリスクは大幅に減ります。

平井塾が提案する「観察と対話」の教育術

FJAが示す“観察と調整”の姿勢を教育に活かす

FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は「観察と調整」を基本にした手技です。

教育でも「全部教える」のではなく「必要な部分を観察して調整する」姿勢が求められます。

姿勢循環整体に学ぶ「全体を診る」教育思考

姿勢循環整体は「身体は一つのユニット」という考え方に基づいています。

教育も「スタッフの全体像を見て、今どこを伸ばすべきか」を考えることが大切です。

「在り方」が変われば伝え方も変わる

院長が「支配する存在」から「伴走する存在」に変わると、伝え方そのものが変わります。

結果として、教育はストレスではなく「スタッフと共に成長する喜び」へと変化します。

よくある質問

Q. 教えることが苦痛に感じるときはどうすればいい?

A. 「全部を一度に伝えよう」とせず「まず1つに絞る」こと。これだけで教育は楽になります。

Q. スタッフが理解しているか不安なときの確認方法は?

A. 問いかけを使い、スタッフ自身の言葉で説明させてみましょう。理解度が一目でわかります。

Q. 院長自身の伝え方スキルを磨くにはどうしたらいい?

A. 人前での伝え方訓練を重ねることです。平井塾では「観察と対話」を軸にした教育練習が可能です。

まとめ|「教えるストレス」から解放されるために

- 教えることがストレスになるのは自然なこと

- 完璧主義や一方通行の説明がストレスを増幅させる

- 解決策は「伝え方」を変えること:短く・具体的に・問いかけを交える

- 平井塾の「観察と対話」哲学は、教育ストレスを解消し院長の在り方を変える

関連記事

➡︎ 焦りや苛立ちがスタッフ教育を壊す理由を詳しく見る

➡︎ 完璧主義の院長が陥る教育の落とし穴とは?

➡︎ 「できるようになってほしい」がプレッシャーになる仕組み

➡︎ イライラを防ぐ感情マネジメントの実践法はこちら

➡︎ 片方向コミュニケーションがスタッフを潰す原因を知る

➡︎ 威厳より信頼が大切―スタッフが辞めない院長の在り方

平井塾で学べる院長の伝え方とマネジメント術

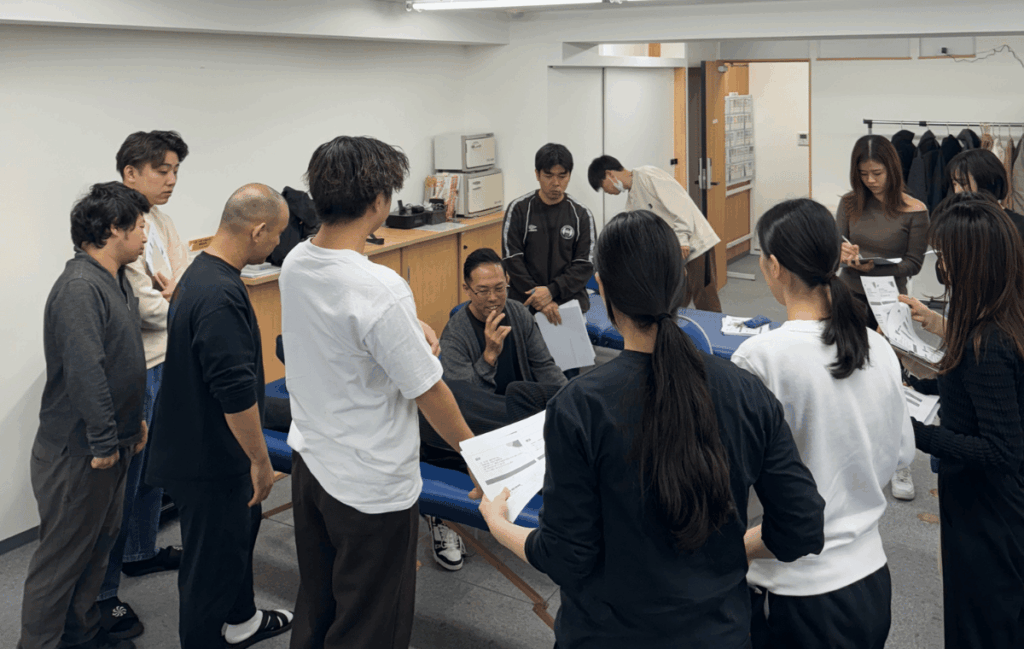

平井塾では、施術技術の習得だけでなく 教育の在り方と伝え方 を体系的に学べます。

- 年間91回のセミナーで全国770名以上の治療家が受講

- 伝え方を変えたことで教育ストレスが減り、スタッフ定着率が改善した事例多数

- 「教育が楽になった」「スタッフが主体的に育つようになった」という声が続出

👉 教えることにストレスを感じている院長は、ぜひ平井塾のセミナーで「伝え方の力」を体感してください。

投稿者情報【平井 大樹】

株式会社美絆 代表取締役。みゅう整骨院 代表。整体教育機関ゴッドハンドへの道「平井塾」代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。

「治療家を職業から誇りへ」を信念に、紹介だけで予約が埋まる「本物の治療家」を育てる平井塾を主宰。施術歴20年、延べ10万人以上を施術し、リピート率98.5%、新規予約は5年待ちという圧倒的な実績を持つ。

【平井塾が生まれた理由】

高校卒業後、スポーツトレーナーの世界で「本当に人の役に立ちたい」という強い想いを胸に治療家の道へ。雇われ院長時代には、1日来院数255名という日本一の実績を達成。しかし、数字を追い求める中で、本当にやりたかったこととのギャップに悩み、独立後は広告を一切使わない「紹介のみ」の治療院を確立しました。

その経験から、「技術だけでなく、患者さんの心に寄り添う在り方こそが、真のゴッドハンドへの道である」と確信。2020年から始めたセミナー事業も、広告を一切使わず、口コミだけで年間91回開催、延べ770名もの治療家が集まる場所となりました。

【平井大樹の圧倒的な実績】

私が提唱する「在り方で信頼され、結果で指名される」という哲学は、以下の圧倒的な実績によって証明できる確信しています。

- 長期継続患者数:私が施術している毎月211人の患者様のうち、5年以上継続が211名,そのうち10年以上が93名。これは、一般的な治療院が測る「初回リピート率」をはるかに超える、揺るぎない信頼の証です。当社独自の2年継続率では49.7%という圧倒的な実績を数字で証明しています。

- 独自のメソッド:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)や姿勢循環整体など、単なる技術ではなく、痛みの根本原因を「動きの連鎖」から見抜く独自の臨床思考モデルを確立しています。

- 全国規模の実績:東京、大阪、横浜、宮崎など全国9社の整骨院グループで社員研修を担当。組織の課題に客観的に向き合い、治療家として誇りを持って働ける社員を育成しています。

- 安定した組織運営:私が経営する院のスタッフ定着率は平均7年以上。これは、理念と実践が一致したマネジメントの証明です。

「在り方で信頼され、結果で指名される」

平井塾は、技術と人間性の両輪を磨き、治療家として誇りを持って生きる仲間を増やすことを目標としています。このブログが、あなたの治療家人生を変える一歩となれば幸いです。