「脊柱管狭窄症と診断され、手術を勧められた。でも、本当に手術しか方法はないのだろうか?」

このような不安や疑問を抱いている方は少なくありません。

確かに、重度の神経障害や歩行困難を伴う場合、手術は有効な治療法です。しかし一方で、手術を受けた方の中には「症状が完全には改善しなかった」「再発してしまった」と感じ、後悔するケースも存在します。

本記事では、

- 脊柱管狭窄症とはどのような病気か

- 手術を選ぶメリット・デメリット

- 手術で後悔しやすい理由

- 保存療法や整体による改善の可能性

- 平井塾が提唱する「姿勢循環整体」という新しい視点

についてわかりやすく解説します。

20年以上、10万回以上の臨床経験を積んできた平井塾の視点から、「手術を受ける前に知っておきたいこと」をまとめました。

あなたが後悔しない選択をするための一助になれば幸いです。

目次

脊柱管狭窄症とは?

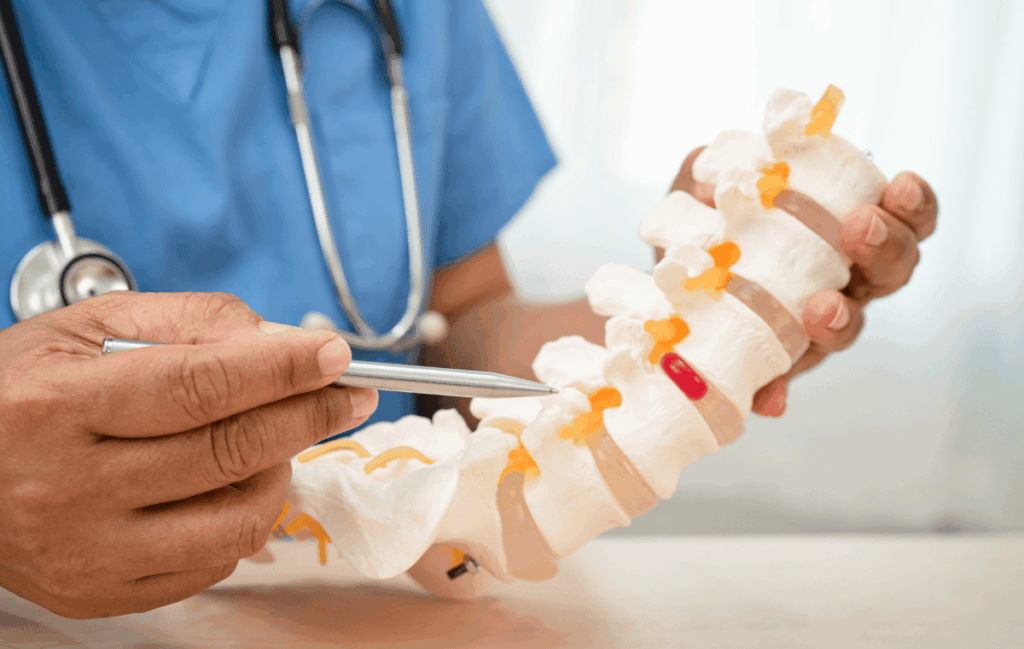

脊柱管狭窄症は、中高年以降に増える腰の病気のひとつで、神経の通り道が狭くなることで神経や血管が圧迫され、痛みやしびれを引き起こす疾患です。まずは基礎知識から整理していきましょう。

脊柱管狭窄症の基本知識

背骨の中には「脊柱管」と呼ばれるトンネルがあり、その中を神経が走っています。加齢や姿勢の崩れ、椎間板の変性によってこの管が狭くなると、神経や血流が圧迫され、

- 腰痛

- 足のしびれ

- 歩行困難

といった症状が出ます。特に50代以降の方に多く見られる病気です。

症状と診断方法

代表的な症状は「間欠跛行(かんけつはこう)」です。

- 歩くと足がしびれて休みたくなる

- 少し休むと回復し、再び歩ける

この特徴的な症状で診断されることが多く、MRIやレントゲン検査によって脊柱管の狭さを確認します。

脊柱管狭窄症の原因とリスク因子

主な原因は以下の通りです。

- 加齢による椎間板や靭帯の変性

- 長年の姿勢不良(猫背・反り腰)

- 重労働や長時間のデスクワーク

- 遺伝的な要因

これらが重なることで神経が圧迫され、症状が悪化します。特に姿勢不良は見逃されがちなリスク因子であり、整体の視点からも重要な要素といえます。

脊柱管狭窄症は「高齢だから仕方ない」病気ではありません。姿勢や血流の改善を図ることで、症状を軽減できる可能性があります。

脊柱管狭窄症の治療法

脊柱管狭窄症と診断されると、多くの方が「手術が必要なのでは?」と不安になります。確かに手術が有効なケースもありますが、実際には保存療法(手術以外の治療法)を選ぶ患者さんも少なくありません。ここでは代表的な治療法を整理します。

保存療法の選択肢

軽度〜中等度の脊柱管狭窄症では、まず保存療法が選ばれます。

- 薬物療法:消炎鎮痛薬や血流改善薬の服用

- ブロック注射:神経の炎症を抑えて一時的に痛みを軽減

- リハビリ・運動療法:筋肉を鍛えて姿勢を改善し、神経への圧迫を減らす

- 整体や物理療法:血流を改善し、痛みの軽減を図る

保存療法は根本治療にはならないものの、「症状を和らげ、手術を回避できる可能性」を秘めています。

手術の必要性とメリット・デメリット

重度の場合や保存療法で改善が見られない場合は、手術が検討されます。

- メリット

- 圧迫された神経を直接開放できる

- しびれや痛みが改善する可能性が高い

- デメリット

- 再発や隣接椎間への負担

- 入院・リハビリが必要

- 体への負担が大きく、高齢者にはリスクがある

内視鏡手術の特徴と利点

近年は、負担を減らす内視鏡手術も選択肢に入っています。

- 傷口が小さく回復が早い

- 入院期間が短縮される

- 体へのダメージが少ない

ただし、すべての患者さんに適応できるわけではなく、病状や体力に応じて判断されます。

手術を受ける際の判断基準

手術を検討すべきケースは以下の通りです。

- 歩行が数分しかできない

- 強いしびれで日常生活に支障がある

- 薬やリハビリを続けても改善が見られない

- 尿や便の排泄に障害が出ている

「すぐに手術」ではなく、保存療法と比較しながら判断することが後悔を避ける第一歩です。

脊柱管狭窄症と手術の関係を理解する

脊柱管狭窄症は進行性の疾患であり、生活に大きな支障をきたす場合には手術が有効な選択肢となります。しかし、手術はあくまで「最終手段」であり、すべての方に必要というわけではありません。ここでは手術が選ばれる理由やその実際について解説します。

なぜ手術が選ばれるのか

保存療法で十分な効果が得られない場合、手術が検討されます。特に次のようなケースです。

- 歩行困難(数分で足がしびれて歩けない)

- 強いしびれや痛みで生活が成り立たない

- 尿・便のコントロールができない

これらは「神経障害が進んでいるサイン」であり、早期の手術介入が必要になります。

手術を受けた後のメリットとリスク

メリット

- 圧迫された神経を直接開放できる

- しびれや痛みの改善率が高い

- 歩行能力が回復する可能性がある

リスク

- 症状が残る、または完全に取れない場合がある

- 数年後に再発するケースもある

- 手術部位の隣の椎間に負担がかかり、新たな問題が起こることがある

保存療法と比較したときの違い

- 保存療法:体への負担が少なく、日常生活を維持しやすい。ただし効果が限定的なこともある

- 手術:神経の圧迫を直接取り除ける。ただし体への負担や再発リスクがある

「手術が良い・悪い」ではなく、症状の進行度・生活への支障・本人の希望によって選ぶことが大切です。

手術に関する疑問と不安

脊柱管狭窄症の手術を検討する際、多くの患者さんが抱えるのは「本当に治るのか?」「生活にどんな影響があるのか?」といった疑問や不安です。ここでは代表的なポイントを整理してみましょう。

手術の成功率とリスク

脊柱管狭窄症の手術は、しびれや痛みの改善率が比較的高いとされています。

- 成功率:7〜8割の患者さんが症状の軽減を実感

- リスク:残りの2〜3割は症状が残る、または再発するケースがある

また、手術には以下のリスクも伴います。

- 出血や感染

- 神経損傷のリスク

- 再手術が必要になる可能性

手術後の生活とリハビリ

手術を受けたからといって、すぐに元通りの生活ができるわけではありません。

- 術後数週間〜数か月はリハビリが必要

- 筋力低下を防ぐために運動を継続することが大切

- 正しい姿勢を身につけないと再発のリスクが高まる

「手術=ゴール」ではなく、術後の生活改善が回復のカギとなります。

入院期間と退院後の注意点

- 入院期間は通常1〜3週間程度(内視鏡手術なら短縮される場合もある)

- 退院後も数か月は無理な動作を避ける必要がある

- 荷物の持ち上げ方や座り方など、日常動作を工夫することで回復がスムーズになる

手術のメリット・デメリットを理解したうえで、術後の生活をどう改善していくかを考えることが、後悔しない選択につながります。

脊柱管狭窄症の手術後の具体例

手術は脊柱管狭窄症の有効な治療手段ですが、術後の過ごし方によって回復のスピードや再発リスクは大きく変わります。ここでは実際の術後経過に基づいた具体例を挙げてみます。

手術後に気をつけるべきポイント

- 長時間同じ姿勢を避ける(特に座りっぱなし・立ちっぱなし)

- 無理に重いものを持たない

- 術後すぐは急な前屈やねじれ動作を控える

リハビリの一環としてウォーキングやストレッチを取り入れることで、循環が改善し回復が早まります。

コルセットの使用とその役割

術後は腰椎を安定させるためにコルセットを装着することがあります。

- 傷口の保護

- 腰にかかる負担の軽減

- 姿勢のサポート

ただし、長期間の使用は筋力低下を招くため、医師やリハビリスタッフの指導のもと、徐々に外していくことが推奨されます。

患者の体験談と後悔しないためのアドバイス

ある60代男性は「術後、痛みは軽減したが、リハビリを怠ったために筋力が低下し、再び歩行に支障が出た」と話しています。

一方で、70代女性は「リハビリを継続し、姿勢を意識した生活を送った結果、趣味の散歩を再開できた」と改善を実感されています。

教訓

- 手術はあくまでスタートライン

- 術後の生活習慣の見直しが再発防止に直結する

- 医療と並行して整体などのサポートを受けるのも効果的

脊柱管狭窄症の手術で後悔しやすい理由

脊柱管狭窄症の手術は有効な治療法のひとつですが、「思っていたほど改善しなかった」「再発してしまった」といった声も少なくありません。ここでは、手術後に後悔につながりやすい理由を整理します。

手術しても症状が残るケースがある

手術で神経の圧迫を取り除いても、

- 神経自体のダメージが進んでいた

- 血流不足による回復力の低下

- 姿勢や生活習慣の問題がそのまま残っている

といった要因から、しびれや痛みが完全に消えない場合があります。

再発・隣接椎間への影響

手術部位の安定性が変わることで、隣の椎間に負担が集中し、数年後に新たな狭窄やヘルニアを発症するケースもあります。

これは「隣接椎間障害」と呼ばれ、再手術につながることもあります。

日常生活に戻るまでのリハビリの大変さ

術後の回復にはリハビリが欠かせません。

- 数週間〜数か月のリハビリ期間

- 正しい姿勢や歩行の習慣づけ

- 筋力トレーニングによる再発予防

リハビリを軽視すると「手術は成功したが生活の質は改善しなかった」という後悔につながります。

手術そのものは悪ではありません。ただし「症状が必ず改善するわけではない」「術後の生活改善が必要」という現実を知らずに選ぶと、後悔してしまうのです。

手術以外の選択肢「保存療法」とは?

「手術しかない」と思い込んでしまう方も多いですが、実際には保存療法(手術以外の治療法)で症状が軽減するケースも数多くあります。ここでは代表的な保存療法について解説します。

薬やブロック注射による治療

- 薬物療法:消炎鎮痛薬や血流改善薬によって痛みを和らげる

- ブロック注射:神経の炎症を抑え、一時的に症状を軽減する

これらは症状を抑える効果はありますが、根本的な解決にはつながらない点がデメリットです。

リハビリ・運動療法の効果

- 筋力をつけることで脊柱を支え、神経への圧迫を減らす

- 姿勢改善によって血流を促し、しびれや痛みを軽減

- ウォーキングやストレッチは、無理のない範囲で継続が重要

「自分で体を動かす力」が、症状改善のカギになります。

保存療法のメリットと限界

メリット

- 体への負担が少ない

- 高齢者や持病がある方でも取り入れやすい

- 手術を回避できる可能性がある

限界

- 効果が出るまで時間がかかる

- 重度の症状では十分な改善が得られないことがある

保存療法は「根本治療」ではなく「症状コントロール」が目的です。ただし、整体や生活習慣の改善と組み合わせることで、手術を回避できる可能性を高めることができます。

整体が果たす役割と可能性

保存療法の一つとして注目されるのが整体によるアプローチです。整体は骨格や筋肉の調整だけでなく、血流や神経の働きを回復させる視点を持っており、脊柱管狭窄症の改善にも有効な可能性があります。

姿勢と血流からみた脊柱管狭窄症

脊柱管が狭くなる背景には、加齢だけでなく「姿勢の崩れ」が深く関わっています。

- 猫背 → 背骨が丸まり神経や血管を圧迫

- 反り腰 → 腰椎に過度な負担が集中

- 骨盤の歪み → 下半身の血流が滞り、しびれを悪化

整体では姿勢を整えることで、血流と神経の通り道を改善することを目指します。

整体による循環改善の効果

整体によって姿勢と関節の動きを整えると、

- 筋肉の緊張が和らぐ

- 血流やリンパの流れが改善する

- 神経が圧迫されにくくなる

その結果、「しびれが軽くなる」「足先が温かくなる」といった変化を実感される方が多くいます。

平井塾の「姿勢循環整体」とFJAの特徴

平井塾では、2つの独自手技を組み合わせて施術を行います。

- FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)

→ 体の細部のエラーを調整し、神経や関節の働きを回復させる基礎技術。 - 姿勢循環整体

→ 姿勢を整え、静脈・リンパ・動脈の流れを改善する応用技術。

この二段階の施術により、部分的な改善ではなく全身の回復をサポートします。

整体は「手術の代わり」ではなく、保存療法の一つとして再発防止や症状の軽減を支える方法です。特に平井塾では、姿勢と循環を重視した独自の整体で、患者さんの安心と回復力を引き出しています。

手術と整体をどう選ぶ?後悔しないための考え方

脊柱管狭窄症の治療を考えるとき、「手術を受けるべきか」「保存療法や整体で様子を見るべきか」と迷う方が多くいらっしゃいます。ここでは、後悔しないために大切な判断基準を整理します。

医療機関で診断を受ける重要性

まず前提として、必ず整形外科などの専門医で診断を受けることが必要です。

- MRIやCTで狭窄の程度を把握

- 神経症状の進行度を確認

- 手術の適応かどうかを客観的に判断

整体は診断を行うことはできないため、医療機関との併用が安全性の担保になります。

手術を検討すべきタイミング

以下のような症状がある場合は、手術の検討が必要です。

- 数分歩くと強いしびれで休まざるを得ない

- 足の力が弱くなり、階段の昇り降りが困難

- 尿や便のコントロールができない

これらは神経障害が進んでいるサインであり、保存療法では限界があります。

保存療法や整体と組み合わせるメリット

一方で、多くの方は保存療法や整体で症状の改善や維持が可能です。

- 症状が軽度〜中等度の場合、整体で姿勢や血流を改善し再発を防ぐ

- 手術後でも整体を取り入れることで回復がスムーズになる

- 薬や注射だけに頼らず、体の自然治癒力を高められる

「手術か整体か」という二択ではなく、医療と整体をどう組み合わせるかが、後悔しない治療選びにつながります。

患者さんの改善事例

ここでは、実際に「手術を回避できたケース」や「保存療法と整体を併用して改善したケース」をご紹介します。いずれも平井塾での臨床経験に基づく事例です。

手術を避けて整体で改善したケース(70代女性)

この方は脊柱管狭窄症と診断され、手術を勧められていました。

- 歩行時に足がしびれ、買い物にも不安がある

- 「高齢だから手術は避けたい」と強く希望

- 姿勢の崩れと腰部の硬さが顕著

施術内容

- FJAで腰椎と骨盤の細部を調整

- 姿勢循環整体で下半身の血流を改善

- 日常生活での座り方や歩き方を指導

結果

- 2か月で「休み休みなら30分歩ける」まで回復

- 足の冷えが軽減し、睡眠の質も改善

- 「手術を回避できて本当に良かった」と実感

保存療法と整体を併用して改善したケース(60代男性)

この方は保存療法(薬とリハビリ)を続けていましたが、症状が安定せず来院されました。

- 長時間の立ち仕事で足のしびれが悪化

- 薬を服用しても痛みが残る

- 姿勢のゆがみと下肢の筋力低下が課題

施術内容

- FJAで股関節と腰椎の可動性を回復

- 姿勢循環整体で全身の循環を改善

- リハビリ運動と整体を並行

結果

- 3か月で「立ち仕事が楽になった」と改善

- しびれの頻度が減り、薬の量も減少

- 医師からも「この調子なら手術の必要はない」と言われた

ポイント

- 手術を避けたい方にも、整体は有効なサポート手段

- 保存療法+整体で改善するケースも多い

- 医療と整体を組み合わせることで「後悔のない選択」が可能になる

まとめ:後悔しない治療選びのために

脊柱管狭窄症の治療は、「手術か、それとも保存療法か」と迷う方が多いテーマです。しかし大切なのは、自分の症状に合った治療を正しく選ぶこと。それが後悔を避ける最良の方法です。

手術のメリット・デメリットを正しく理解する

- メリット:神経の圧迫を直接取り除ける、症状の改善率が高い

- デメリット:再発や隣接椎間への影響、術後リハビリの負担

手術は決して「悪」ではありません。ただし「必ず治る」と過信せず、リスクも理解しておくことが大切です。

保存療法と整体を上手に取り入れる

- 軽度〜中等度であれば、保存療法や整体で改善可能なケースは多い

- 整体は姿勢と血流を整え、再発予防にもつながる

- 手術後のリハビリとしても整体は有効

「医療+整体+セルフケア」という複合的な取り組みが、もっとも後悔の少ない治療の形といえます。

信頼できる専門家と一緒に改善を目指す

インターネットの情報だけで自己判断せず、

- 整形外科で診断を受ける

- 整体で体の循環を整える

- 自分の生活習慣を見直す

この三本柱を、信頼できる専門家と二人三脚で進めることが、安心につながります。

脊柱管狭窄症において「手術しかない」と思う必要はありません。

保存療法や整体という選択肢を知り、納得できる治療を選ぶことで、後悔のない未来を築けます。

関連記事

さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

👉 脊柱管狭窄症は姿勢が原因?手術以外で改善するための整体アプローチ

👉 猫背はなぜ腰に悪い?姿勢と腰痛の深い関係

👉 血流が悪いと痛みは強くなる?整体で循環を改善する考え方

👉 冷えとしびれの関係|整体でできる血流改善の方法

👉 脊柱管狭窄症の代表症状『間欠性跛行』とは?歩行時の痛みと対処法

投稿者情報:平井 大樹

みゅう整骨院 代表。平井塾 代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。

「患者様の人生に、心からの安心を。」

私は、これまで20年間、延べ10万人を超える患者様と向き合ってきました。その中で最も大切にしてきたのは、「痛みを取る」ことだけではなく、「患者様が心から安心して過ごせる毎日を取り戻す」ことです。

- 長期にわたる信頼:みゅう整骨院には、5年以上通われる方が308名、10年以上通われる方も100名いらっしゃいます。これは、一時的な改善ではなく、患者様が私たちに一生の健康を任せてくださっている証です。

- 根本的なアプローチ:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)、姿勢循環整体という独自の手技で、痛みの箇所だけでなく、その根本原因である身体全体の歪みや動きの不調にアプローチします。

- 平井の予約が取れない理由:開業後、患者様の紹介がメインで予約が満員になりました。2020年以降、新規予約は5年待ちの状態です。現在、新規予約を取る予定はありませんが、みゅう整骨院または、平井塾受講生から同じ施術を受けることができます。

このコラムが、あなたの不調を改善し、より豊かな毎日を送るための一歩となれば幸いです。