「この手技、なんか効かないんだよな…」

そう感じたことはありませんか?

セミナーで学んだときは確かに効果を実感できたはずなのに、いざ現場で使ってみると「効いてるのか分からない」「反応が薄い」。そして、いつの間にかその手技を使わなくなっている。

実はこれ、臨床経験5年前後の治療家によく起きる落とし穴です。

なぜなら、手技が本当に効いてくるのは「知ったあと」ではなく、「使い込んだあと」だからです。

セミナーで手技を学んだ直後は、「やり方」は覚えていても、「効かせ方」はまだ身体に入っていません。技術が効かないのではなく、あなたの身体がまだその技術を扱いきれていないのです。

では、どうすれば効かせられる手技に育てていけるのでしょうか?

本記事では、

- 技術が現場で通用しない理由

- 整体手技を身体に染み込ませる3ステップ

- 練習の質と頻度のバランス

- FJAや姿勢循環整体での技術習得事例

を通して、「できた気」から脱却し、効かせられる治療家になるための考え方と行動指針をお届けします。

あなたの手技が、本当の意味で「始まる」きっかけになる記事です。

それでは、読み進めていきましょう。

あなたの手技が「効かない」本当の理由とは?

なぜセミナーで習った手技が現場で通用しないのか

セミナーで学んだ直後は、「これはすごい!」と感じる。

でも現場に戻ると、なぜか患者さんにはうまく効かない。そんな経験はありませんか?

このギャップは、「学び」と「臨床」の間にある定着と応用のフェーズを飛ばしてしまうことに原因があります。

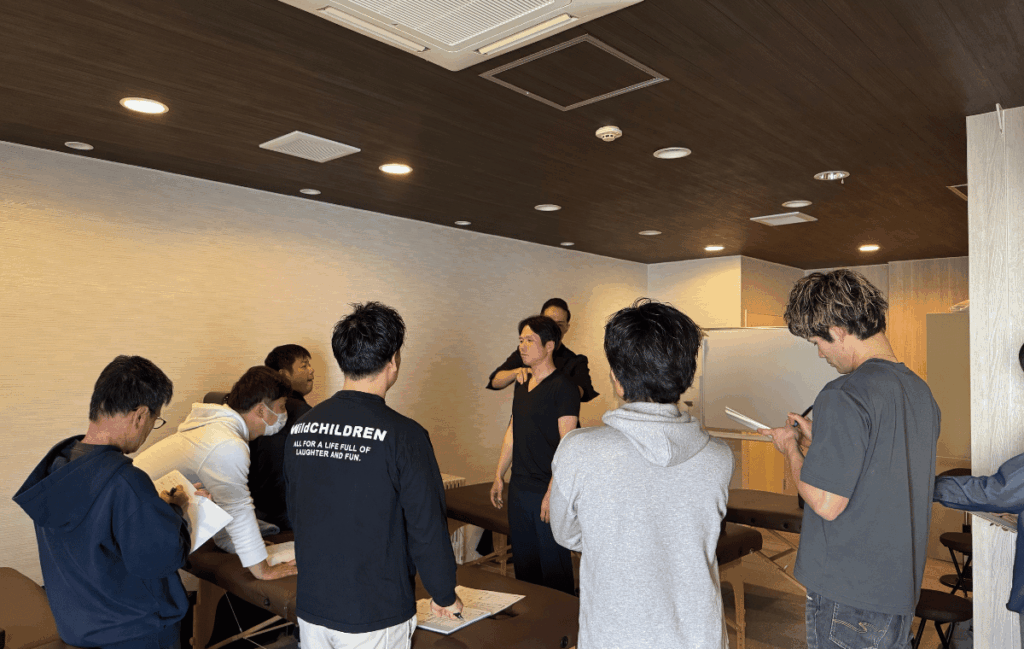

セミナーでは、教える側が見本を見せ、受講者同士で練習し、「なんとなくできた気」になります。しかし、現場では患者の体型・癖・症状・反応が毎回違います。つまり、平均的な身体を想定して練習した手技は、そのままでは通用しないのです。

「効かせる技術」と「知ってる技術」はまったく違う

多くの治療家が見落としがちなのが、この視点です。

- 知っている技術:やり方を言語化できる。手順は覚えている。

- 効かせる技術:相手に合わせて調整できる。感覚で深度を使い分けられる。

この違いは、単なる「知識量」ではなく、経験密度によって生まれます。手技は繰り返し使い込み、さまざまな体で試行錯誤する中で、ようやく「効かせられる」領域に進んでいきます。

平井塾ではこれを「構造思考型の臨床」と呼び、FJAや姿勢循環整体の中核に据えています。

「効果がない=手技が悪い」ではない

セミナー後にありがちな反応が、「この手技、やっぱ使えないな…」という見切りです。

ですがその多くは、技術の限界ではなく試行回数の不足によるものです。

たとえば、壁倒立を習得する小学生が、100回失敗してもあきらめないように、手技もまた「最初は誰でもできない」ものです。

効かないと感じたら、まず疑うべきは手技ではなく、自分の使い方・観察・調整の回数と質なのです。

整体技術を身体に染み込ませるための3ステップ

STEP1:構造を理解する。「どこに、なぜ効くのか?」

技術習得の第一歩は、「手順を覚えること」ではなく、構造と目的を理解することです。

たとえば、FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)では、ただ筋膜や関節を触るのではなく、構造エラーがどこにあり、それがどう全体に波及しているかを見立ててから手を入れます。

つまり、「この技術は、何をどう変化させるために存在するのか?」を明確にしてから使う。

これを理解していないと、手技はただの形になり、結果的に効かない原因となります。

構造を理解するとは、「触れる前の目的設計」なのです。

STEP2:数を重ねる。100回から見える感覚の変化

ここがもっとも重要で、かつ多くの治療家が抜け落としがちなステップです。

どんなに理論を理解していても、「身体に落ちる」までには時間と回数が必要です。

感覚的には、

- 10回目までは「ただの模倣」

- 50回目で「少し反応が変わる」

- 100回目から「効かせる工夫が生まれる」

といった段階を経て、ようやく自分の手技になります。

とくにFJAは「力ではなく観察と微調整」が要なので、使えば使うほど感覚が鋭くなっていくのが特徴です。

焦らず、数を重ねてください。

100回使って初めてスタートライン。これは臨床現場で育つ技術の共通原則です。

STEP3:現場で応用する。型から患者に合わせた使い方へ

練習だけで満足してはいけません。

手技の最終形は、現場で患者に合わせて調整できる状態です。

構造を見て、仮説を立て、アプローチして、変化を確認する。

このプロセスを毎日、患者ごとに繰り返すことで、手技が「ルール」から「判断基準」へと昇華していきます。

姿勢循環整体では、この「型から応用へ」の成長を促すために、ルーティン化された全身調整を日々行います。ルーティンは単なる反復ではなく、治療家の観察力を養う道具でもあります。

こうして手技は、「誰かの真似」から、「自分の臨床スタイル」へと進化していきます。

「練習してるのに上達しない…」は○○が足りない

「練習の質」と「頻度」はセットで考える

「空き時間に練習してるんですけど、なかなか手応えがないんですよね…」

そんな声を耳にすることがあります。

このようなケースで多いのが、質だけや頻度だけを意識して、両者をセットで設計していないパターンです。

たとえば、1回あたりの練習が濃密でも、月に1〜2回では定着しません。

逆に、毎日練習していても「なんとなく手を動かすだけ」では、感覚は育たず惰性になります。

重要なのは、

- 週3回以上の定期的なアウトプット(頻度)

- 「何のためにこの技術を使うのか?」を意識したアプローチ(質)

この両輪をそろえることです。

練習とは、意図的な反復の中で感覚と判断力を磨く営み。

つまり、ただ数をこなすのではなく、意味のある繰り返しを積み重ねる必要があります。

院内ルーティンで感覚の精度は磨かれる

質と頻度を両立する現実的な方法が、「院内ルーティン」です。

たとえば、毎朝スタッフ同士でFJAの一部をチェックし合う。

姿勢循環整体のルーティンを、1日1回は患者に実施する。

このように「決まったタイミングで、決まった技術を、意図を持って使う」ことで、日常に臨床の筋トレを埋め込むことができます。

ルーティンにすることで、練習は「やるかどうか」から「やって当然」になり、継続性が飛躍的に高まります。

そして回数を重ねるごとに、触れたときの圧、深度、組織の変化が見える化していくのです。

練習不足ではなく「観察不足」が壁を作ることも

もうひとつ、多くの治療家が気づいていない上達の壁があります。

それが、「観察の浅さ」です。

練習量が足りていても、

- 「この部位の硬さはなぜ起きているのか?」

- 「施術前後でどう変化したか?」

- 「患者が何を感じているか?」

といった視点がないまま練習していると、ただの作業になってしまいます。

FJAのように「構造エラーを探す」技術は、見る力が育ってこそ効果が発揮されるもの。

だからこそ、練習する際には必ず、どこを見るべきか?という問いを持って取り組むことが求められます。

FJA・姿勢循環整体で学ぶ「使い込むことで強くなる手技」

FJA:構造エラーを見抜く思考のトレーニング

FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、筋膜・関節・骨格の「微細な構造エラー」にアプローチする技術です。

しかし重要なのは、FJAが単なる手技ではなく、「観察と思考」の技術であるという点です。

FJAでは、まず立位や動作から構造的な違和感を読み取り、

- どの部位が

- どの方向に

- どれだけズレているか

を細かく仮説立てしながら施術に入ります。

そしてこの構造を見る目こそが、FJAを使い込むほどに洗練されていく部分なのです。

1回2回の使用ではわからない。

繰り返し、誤り、修正しながら、ようやく見えてくる「ズレの質感」があります。

臨床経験を積むごとに「見立てが当たる」感覚が増えていく。

FJAは、そんな臨床家の精度を高める設計になっています。

姿勢循環整体:ルーティンが治療家の身体を作る

一方、姿勢循環整体は、「姿勢」と「体液循環」の調整を全身的に行う応用技術です。

この技術の最大の特長は、ルーティン化された施術設計にあります。

施術のたびに「決まった順序」で身体を観察・調整することで、

- 触診の安定性

- 技術の定着

- 感覚の研ぎ澄まし

が自動的に磨かれていくのです。

これは、毎日コツコツ行うことで治療家の「施術の軸」が育ち、ブレなくなっていく訓練でもあります。

「今日はなんとなく違うやり方を…」という迷いがなくなるため、再現性と判断の迅速さが格段に上がるのもポイントです。

「やり方」より「繰り返し」が治療家を変える

多くの治療家は、「新しい手技」を探しがちです。

しかし、上達に必要なのは、新しい情報ではなく、今ある手技を繰り返し使いこなす力です。

FJAや姿勢循環整体は、まさにその「使い込み設計」に特化しています。

- 同じルートを辿るからこそ、微細な変化に気づける

- 同じ症状でも、調整するポイントが日々変化することがわかる

- 効かせ方が手に馴染み、自然に調整できるようになる

これらは、セミナーでは得られない現場の財産です。

技術を「学ぶ」から、「育てる」へ。

この視点を持てるかどうかが、臨床家としての成長を決定づけます。

まとめ|あなたの手技は、まだ始まってすらいないかもしれない

「効かない手技」ではなく「使い込んでない手技」

手技に自信が持てないとき、私たちはつい「この手技は合っていないのかも」と考えがちです。

しかし、この記事を読んでくださったあなたには、もう気づいていただけたはずです。

「効かない」のではなく、「効かせるまで使っていない」だけなのです。

整体技術とは、習った時点では素材にすぎません。

その素材をどう料理し、どう磨くかは、あなたの使い方次第です。

どんなに優れた技術も、身体に染み込むまでは力を発揮しません。

そして、染み込ませるためには「数」が必要なのです。

「100回使ったら何が見えるか?」を合言葉に

「この技術、今週10人に使ってみよう」

「100回使うまで評価しないと決めよう」

そんな数の約束を自分自身と交わしてみてください。

100回を過ぎたあたりで、きっとこう思うはずです。

「あのとき諦めなくてよかった」と。

FJAも姿勢循環整体も、繰り返しの中でこそ意味が深まり、臨床が進化していく設計です。

塾長・平井大樹自身も、10万人を超える施術経験の中で、同じ技術を何度も繰り返し、磨き続けてきました。

そしてその姿勢こそが、平井塾の根幹にある技術への向き合い方なのです。

まずは今週、10人に使ってみよう

最後に、あなたへの宿題です。

「今ある手技を、今週10人に使ってみる」

たったそれだけです。

何人かは反応が薄いかもしれません。

でも、誰かひとりに効果が出たら。それは、あなたの臨床人生にとってかけがえのない1歩になります。

子どもにだってできる。

治療家であるあなたなら、もっとできるはずです。

あなたの手技は、今ここから始まります。

よくある質問

Q1|手技の練習は何分くらいやれば効果がありますか?

A:1回あたりの練習時間よりも、回数と継続の方が重要です。

目安としては、1日10〜15分でもOKですが、それを週3回以上×1ヶ月以上続けることで初めて感覚が定着しはじめます。

また、「1人の患者に毎回使う」ことも立派な練習です。

時間より回数と意図が上達を左右すると覚えておいてください。

Q2|患者さんに練習中の手技を使うのは失礼ではないですか?

A:誠実な意図と観察力があれば、むしろ信頼を得られます。

患者さんは、完璧な手技を求めているのではなく、「自分の身体をよくしようとしてくれているか」を見ています。

技術的に未熟でも、

- 丁寧に観察し、

- 痛みがないよう配慮し、

- 「この技術で●●を見ていきますね」と伝える

この3点があれば、むしろあなたの成長を一緒に応援してくれる方も多いです。

Q3|FJAや姿勢循環整体は初心者でも取り入れられますか?

A:はい、初心者だからこそ基礎から取り組む価値があります。

FJAは「手技」ではなく「構造を見抜く視点」を養う技術であり、姿勢循環整体は「毎日のルーティンで感覚を磨く」ことを目的としています。

どちらも経験より継続に価値がある技術体系ですので、施術歴の浅い方こそ、成長の土台として取り入れていただきたい内容です。

【記事末CTA|セミナー・講座誘導】

「100回やってから判断する」

その姿勢を支える環境が、ここにあります。

整体技術の習得に、「たった1回のセミナーで完結する魔法」はありません。

必要なのは、

- 目的を理解し

- 数を重ね

- 結果を確認しながら磨き続ける環境です。

平井塾では、FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)や姿勢循環整体を通じて、「治療家の軸」を育てる技術指導を行っています。

- セミナーで学ぶだけでなく、実践・ルーティン化まで設計されている

- 770名を超える治療家が学び、導入院の多くが技術定着と売上改善を実現

- 初学者〜院長まで構造思考型へと進化できるカリキュラム

もしあなたが、

「本物の技術を、使えるまで習得したい」

「見よう見まねではなく、臨床の中で使える軸がほしい」

そう思われたなら、まずは、無料のセミナー解説ページをご覧ください。

今日の学びを、行動に変える一歩を。

私たちは、挑戦する治療家を全力で応援しています。

関連記事

➡︎ セミナーで習った手技が使えない?『できた気』から抜け出す方法

➡︎ 手技の効果が出ない5つの理由と改善ポイント|構造思考での見直し方

➡︎ FJAとは?構造エラーに向き合う臨床思考型アプローチの全貌

➡︎ 姿勢循環整体が毎日使いたくなる理由|ルーティンで磨かれる臨床力

投稿者情報【平井 大樹】

株式会社美絆 代表取締役。みゅう整骨院 代表。整体教育機関ゴッドハンドへの道「平井塾」代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。

「治療家を職業から誇りへ」を信念に、紹介だけで予約が埋まる「本物の治療家」を育てる平井塾を主宰。施術歴20年、延べ10万人以上を施術し、リピート率98.5%、新規予約は5年待ちという圧倒的な実績を持つ。

【平井塾が生まれた理由】

高校卒業後、スポーツトレーナーの世界で「本当に人の役に立ちたい」という強い想いを胸に治療家の道へ。雇われ院長時代には、1日来院数255名という日本一の実績を達成。しかし、数字を追い求める中で、本当にやりたかったこととのギャップに悩み、独立後は広告を一切使わない「紹介のみ」の治療院を確立しました。

その経験から、「技術だけでなく、患者さんの心に寄り添う在り方こそが、真のゴッドハンドへの道である」と確信。2020年から始めたセミナー事業も、広告を一切使わず、口コミだけで年間91回開催、延べ770名もの治療家が集まる場所となりました。

【平井大樹の圧倒的な実績】

私が提唱する「在り方で信頼され、結果で指名される」という哲学は、以下の圧倒的な実績によって証明できる確信しています。

- 長期継続患者数:私が施術している毎月211人の患者様のうち、5年以上継続が211名,そのうち10年以上が93名。これは、一般的な治療院が測る「初回リピート率」をはるかに超える、揺るぎない信頼の証です。当社独自の2年継続率では49.7%という圧倒的な実績を数字で証明しています。

- 独自のメソッド:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)や姿勢循環整体など、単なる技術ではなく、痛みの根本原因を「動きの連鎖」から見抜く独自の臨床思考モデルを確立しています。

- 全国規模の実績:東京、大阪、横浜、宮崎など全国9社の整骨院グループで社員研修を担当。組織の課題に客観的に向き合い、治療家として誇りを持って働ける社員を育成しています。

- 安定した組織運営:私が経営する院のスタッフ定着率は平均7年以上。これは、理念と実践が一致したマネジメントの証明です。

「在り方で信頼され、結果で指名される」

平井塾は、技術と人間性の両輪を磨き、治療家として誇りを持って生きる仲間を増やすことを目標としています。このブログが、あなたの治療家人生を変える一歩となれば幸いです。