あなたは今、こんな悩みを感じていませんか?

- 症状は取れたけど、患者がなかなか再来してくれない

- その場の変化はあるけど、何が効いたのかよくわからない

- 新しい技術を学んでも、現場でうまく使いこなせない

こうした悩みの背景には共通して、「構造をどう診るか」「なぜその技術を選ぶのか」という考え方の軸が不足しているという課題があります。

そこで、いま全国の治療家たちに支持されているのが、FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)という臨床思考型の技術体系です。

FJAは、「筋膜」「関節」「構造エラー」に着目したアプローチでありながら、その本質は手技ではなく、「見立て」「仮説」「再評価」の繰り返しによる構造思考の訓練にあります。

つまりFJAは、単に痛みを取るための技術ではありません。

「治療に迷わなくなる思考習慣」を手に入れるための、臨床力の土台なのです。

本記事では、

- FJAの定義と成り立ち

- 手技ではなく構造を見る力を育てるという本質

- なぜ使い込むほど臨床力が上がるのか?

- 導入院での変化と教育への応用事例

を通して、「構造思考型治療家」へと進化する第一歩をご紹介します。

あなたの手技に、見立てという羅針盤を。

FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)とは?

FJAの正式名称と由来

FJAとは、Faciatic Joint Approach(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)の略称です。

平井塾代表・平井大樹が、10万人以上の臨床経験を通じて体系化した「構造エラー」へのアプローチ法であり、その根底には「筋膜(fascia)」と「関節(joint)」という、身体のつなぎ目への深い洞察があります。

名前の通り、筋膜と関節の連動性に着目しながら、構造的なズレを見抜き、整える技術です。

「筋膜」「関節」「構造エラー」への統合アプローチ

FJAの大きな特長は、局所的なアプローチではなく、「身体全体の構造バランス」を診る視点にあります。

現代の患者は、痛みの原因が必ずしも「痛む場所」にあるとは限りません。

- 足首のズレが骨盤を引き上げ、肩の緊張を生む

- 胸郭の可動制限が頸部の圧迫感や自律神経症状を悪化させる

こうした構造の連鎖を読み解く力が、FJAのベースです。

そして、それらを解決するのは力任せの矯正ではなく、「微細な調整」と「観察によるフィードバック」の繰り返しです。

FJAは手技ではなく、臨床思考を鍛えるフレーム

ここがFJA最大のポイントです。

FJAは、いわゆる「特定の手技」や「流派」とは異なり、構造をどう診て、どこに、なぜアプローチするかという思考のフレームワークです。

つまりFJAは、

- 臨床で迷ったときの道標

- 新人からベテランまで活用できる判断軸

- 観察・仮説・再評価を繰り返す思考習慣の土台

として機能する、治療家の臨床力を底上げする型なのです。

この「技術ではなく思考を鍛える」構造こそが、FJAが全国の治療家に選ばれる理由です。

なぜ今、FJAが必要とされているのか?

症状処置型の限界|「痛みを取る」だけでは再来につながらない

近年、整骨院・整体院では「痛みが取れたら終わり」という患者も増えています。

しかしその裏で、リピート率の低下や、症状の再発に悩む院も増加しています。

原因は、「症状だけにアプローチする処置型施術」の限界にあります。

- 痛みが引いても、構造のズレが残っている

- 症状を追いかけているうちは、常に対処療法

- 本質的な変化を提供できず、信頼形成につながらない

つまり、構造を見ない施術は、一時的な緩和にとどまり、継続的な信頼を得にくいのです。

「原因を見抜く視点」が臨床家に求められている

これからの治療家に必要なのは、「痛みの原因を見抜く力」「全体構造の中で異常を捉える視点」です。

患者が本当に求めているのは、

- 再発しない身体づくり

- 原因にアプローチしてもらえる納得感

- 自分の身体を診てもらえているという安心感

FJAは、この「診る→考える→整える」という流れを通して、

治療家としての見立て力と技術の説得力を同時に育てる仕組みを持っています。

再現性と成長性を両立する構造思考型臨床の重要性

FJAが評価されているもうひとつの理由は、「新人でも再現しやすく」「ベテランほど深く成長できる」という両立構造にあります。

- 施術の視点が「処置」ではなく「構造」になる

- 型を持つことで、ブレない判断ができる

- 使えば使うほど、感覚も思考も研ぎ澄まされていく

これはまさに、成長する臨床を手に入れるためのアプローチです。

今後、選ばれる治療家とは、「技術の多さ」よりも「思考の深さ」で信頼を勝ち取れる人材です。

FJAは、そのための土台になります。

FJAの施術プロセスと考え方

FJAは、ただの施術技術ではなく、「観察→仮説→調整→再評価」という臨床思考のプロセスを軸に構成されています。

このプロセスを繰り返すことで、技術は自然と深まり、臨床判断力が鍛えられ、結果として効かせる施術が身につくのです。

以下に、FJAの基本ステップをご紹介します。

①観察|姿勢・動作から構造の乱れを見立てる

施術のスタートは、「見る」ことから始まります。

- 立位での重心バランス

- 肩・骨盤・足部の左右差

- 動作時のアンバランスや可動域制限

これらを通じて、身体全体の構造をマクロに捉え、どこにズレがあるかを仮説として立てていきます。

ポイントは、症状のある部位を見るのではなく、構造エラーの発生源を探すことです。

②仮説|どこに・なぜズレが生じているのかを立体的に推測

次に、観察で得た情報をもとに、

- どの構造にエラーがあり

- それがどのように全体に影響しているか

を立体的に仮説化します。

このとき大切なのは、一つの視点にとらわれず、「関節×筋膜×重力バランス」で多角的に見ること」。

FJAは、筋膜ラインや関節包内運動など、構造のつながりに注目して仮説を組み立てるため、局所に偏らない、臨床的な一貫性が生まれます。

③調整|構造のバランスを「戻す」アプローチ(圧ではなく会話)

調整は、「正す」のではなく「戻す」という感覚が大切です。

FJAでは、深部に無理な圧をかけず、組織の応答を対話的に感じながら行うアプローチを採用します。

たとえば、

- 関節の遊びを取り戻す微細な誘導

- 筋膜の滑走を整える方向性の操作

- 身体が受け入れる深度・速度での接触

これにより、患者の身体は戦うのではなくゆだねる状態になり、構造が無理なく整っていく変化が生まれます。

④再評価|変化を確認し、仮説の精度を高める

調整後は、必ず「再評価」を行います。

- 立位姿勢の変化

- 動作時の違和感の軽減

- 呼吸の深さや表情の変化

こうした変化を確認することで、仮説が正しかったかを検証し、次回以降の施術や見立ての精度を高めていくことができます。

この「再評価」こそが、学び続ける臨床を作り出す最大のポイントです。

「回数を重ねるほど上達する」FJAの理由

FJAは、セミナーで学んだその日よりも、その後の使い込みによって臨床の質が大きく変わる技術体系です。

なぜ、FJAは使えば使うほど上達するのか?

その理由を、構造的に解説していきます。

思考と感覚の両方が積み重ねで育つ構造

多くの手技は、「手順」や「やり方」に終始しがちです。

しかしFJAは、

- 構造の見立て

- 筋膜や関節の質感

- 仮説と現実のすり合わせ

といった、“思考”と“感覚”をセットで積み重ねる設計になっています。

つまり、ただの反復ではなく、観察と検証の繰り返しが上達を生む仕組みなのです。

「観察と修正」のループが、技術を深化させる

FJAでは、毎回の施術が「観察→仮説→調整→再評価」というループで進みます。

このプロセスを回すたびに、

- 見立ての精度が上がる

- 手の感覚が洗練される

- 効かせ方が自分の中で体系化される

つまり、臨床の1症例ごとが成長の場になっていくのです。

セミナーで教わった形が、自分の感覚と言葉で語れる技術へと進化していきます。

100回触れるたびに、見える景色が変わっていく

FJAの導入院では、こんな言葉がよく聞かれます。

「同じ手技を100回使ったら、最初とはまったく違う技術になっていた」

「今までなんとなくやっていた操作が、明確にここを調整していると分かるようになった」

これは、FJAが成長を前提とした手技設計になっている証拠です。

反復するたびに感覚が変わり、思考が洗練され、同じ技術が違う景色として見えるようになる。

それこそが、FJAが「数をこなすほど臨床が面白くなる」理由です。

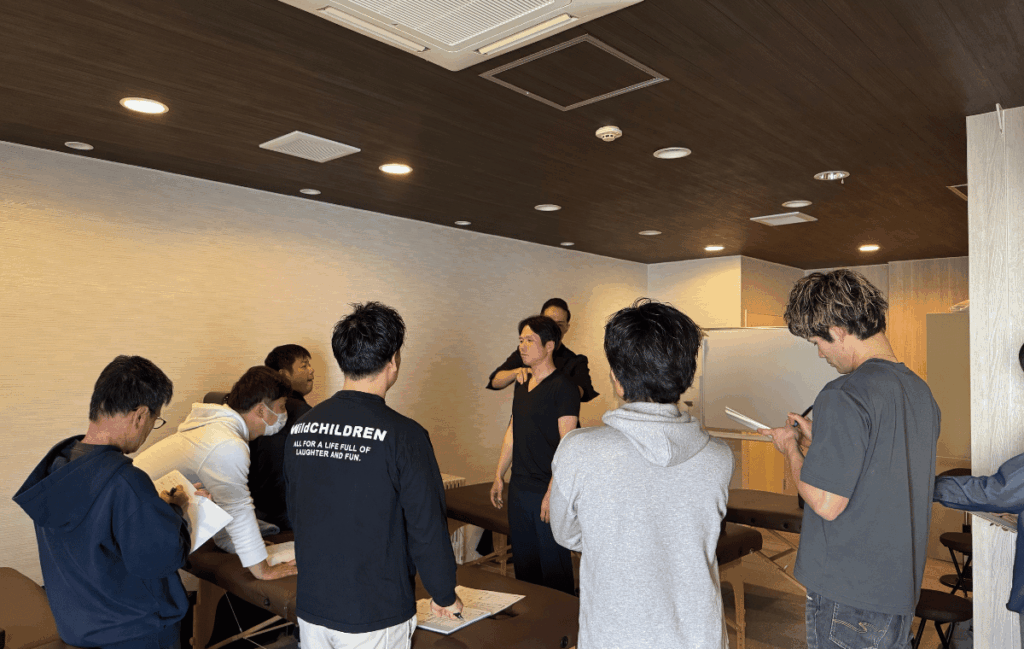

導入院での変化|FJAが臨床をどう変えたか?

FJAは「手技を学ぶ」だけでは終わりません。

導入した院では、現場の施術精度・スタッフ教育・再来率・問診力など、臨床全体にポジティブな変化が生まれています。

ここでは、実際の導入現場で見られた3つの変化を紹介します。

新人の技術力が早期に安定化

ある導入院では、新人スタッフがFJAをルーティンとして毎朝練習・午後の臨床で反復という流れを3ヶ月間継続。

その結果、

- 患者ごとの「構造の見方」が早く身についた

- 触診の精度が高まり、患者の反応が安定

- 技術のブレが減り、指導の負担も軽減

このように、診る→考える→調整するという型があることで、技術定着が飛躍的に早まったのです。

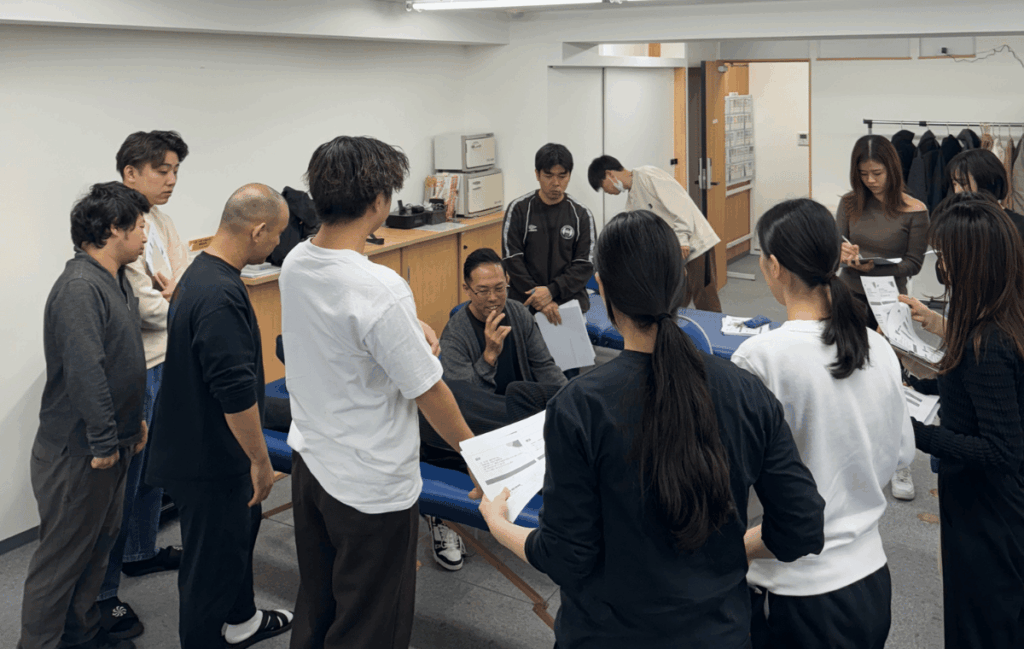

「再現性」が生まれ、院内指導がスムーズに

技術指導における最大の壁は、「感覚の共有が難しいこと」です。

しかしFJAは、

- 観察ポイント

- 構造仮説

- アプローチの方向・深度

- 施術後の再評価基準

がすべて共通言語として言語化・体系化されているため、スタッフ間の指導が圧倒的にスムーズになります。

導入院では、技術習得のばらつきが減り、院全体の施術品質が底上げされたという声が多数上がっています。

症状改善→構造改善への視点転換でリピートが伸びた

FJAでは、「症状を取る」だけで終わらせず、「なぜそれが起きたのか?」という構造の背景に踏み込む臨床が当たり前になります。

その結果、患者にも

- 「ここまで診てくれるんですね」

- 「納得感があるから継続して通いたい」

という声が増え、リピート率の安定化・紹介数の増加へとつながった事例も多数あります。

構造思考の導入は、施術精度だけでなく信頼形成にも直結するのです。

FJAは武器ではなく考え方の軸である

FJAを「新しい手技のひとつ」と捉えてしまうと、本質を見失います。

FJAは、テクニックではなく、臨床における思考の軸を提供するフレームです。

それは、あなたの臨床に「迷わない判断軸」と「ブレない成長曲線」を与えてくれます。

テクニックに頼らない治療家へ

セミナーで多くの手技を学んでも、

「この場面、どの手技を選ぶべきか?」

「今、何を基準に判断すればいいのか?」

と迷ってしまう治療家は少なくありません。

FJAは、そうした技術迷子から抜け出すための土台を提供します。

- どこを見るのか

- なぜその構造に触れるのか

- どう変化を検証するのか

この流れが染みつけば、テクニックに頼らず構造の声を聴く臨床家になれます。

「治療に迷わなくなる」という最大のメリット

FJAを習得した多くの治療家が口を揃えて言うのが、「臨床で迷わなくなった」という変化です。

それは、施術がルーティンになったからではありません。

「診て→考えて→調整して→再評価する」という思考ルートが、自然と身につくからです。

この思考があることで、

- 患者の状態が複雑でも、冷静に判断できる

- 変化が出なくても、仮説を立て直せる

- 技術を使いこなす軸が育っていく

つまりFJAは、「効かせる手技」ではなく、「効かせられる思考」を育てる設計なのです。

日々の臨床が技術練習の場になる構造的成長法

FJAを使うようになると、日々の臨床そのものが成長の場になります。

- 毎回、観察と仮説を繰り返す

- 毎回、患者からフィードバックをもらう

- 毎回、構造を通して考える

この積み重ねが、セミナーでは得られない現場での実践力を磨いてくれます。

手技を磨くのではなく、臨床家としての在り方を磨く。

FJAはそのための「考え方の軸」として、今日も多くの院で使い込まれています。

よくある質問

Q1|FJAはどんな症状に使えますか?

A:急性・慢性を問わず、構造の乱れが関与する症状に幅広く対応できます。

特に効果を発揮しやすいのは以下のようなケースです:

- 痛みの部位と原因部位が一致しない慢性症状

- 姿勢や動作にクセがあることで再発を繰り返す不調

- 骨盤・胸郭・足部など、構造的なアンバランスに起因する機能障害

ただし、FJAは「この症状に効く」という発想ではなく、「この構造エラーが原因で何が起きているか」を考えるアプローチです。

Q2|FJAはセミナーだけで習得できますか?

A:セミナーは入口であり、習得の鍵は日々の反復と検証にあります。

FJAは手順よりも思考力・観察力を重視するため、学んだ直後にできた気になる方が多いですが、実際には10回・50回・100回と使い込む中で精度が高まっていきます。

平井塾では、反復練習・動画フィードバック・定期フォローアップを通じて、習得できる環境を整備しています。

Q3|新人スタッフの教育にも使えますか?

A:はい。むしろ診る→考える→触れるという型があるため、教育効果が高いです。

FJAは「感覚頼りの属人的技術」ではなく、

- 観察のポイント

- 仮説の組み立て方

- 触れ方と方向性

- 再評価の基準

を言語化・可視化できるので、スタッフ間での共通理解が得やすく、教育の土台になります。

実際に導入している院では、新人が短期間で臨床に入れる体制が構築されています。

平井塾セミナーとは

「どの技術を使うか」ではなく、「なぜその技術を使うか」に迷わなくなる。

FJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、構造エラーに着目したアプローチでありながら、その本質は 「考え方のフレーム」を手に入れる臨床技術 です。

症状に振り回されず、ブレずに患者を導ける治療家になるには、「構造を診る」「仮説を立てる」「再評価する」。

この3つの思考力が欠かせません。

それがFJAでは、自然に、実践的に身につきます。

「効かない」ではなく「見直せば変わる」と言える治療家に。

その第一歩を、私たちと共に踏み出しませんか?

関連記事

➡︎ なぜ、その手技は効かないのか?整体技術を身体に染み込ませる練習法

➡︎ 手技の効果が出ない5つの理由と改善ポイント|構造思考での見直し方

➡︎ セミナーで習った手技が使えない?『できた気』から抜け出す方法

➡︎ 姿勢循環整体が毎日使いたくなる理由|ルーティンで磨かれる臨床力

投稿者情報【平井 大樹】

株式会社美絆 代表取締役。みゅう整骨院 代表。整体教育機関ゴッドハンドへの道「平井塾」代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。

「治療家を職業から誇りへ」を信念に、紹介だけで予約が埋まる「本物の治療家」を育てる平井塾を主宰。施術歴20年、延べ10万人以上を施術し、リピート率98.5%、新規予約は5年待ちという圧倒的な実績を持つ。

【平井塾が生まれた理由】

高校卒業後、スポーツトレーナーの世界で「本当に人の役に立ちたい」という強い想いを胸に治療家の道へ。雇われ院長時代には、1日来院数255名という日本一の実績を達成。しかし、数字を追い求める中で、本当にやりたかったこととのギャップに悩み、独立後は広告を一切使わない「紹介のみ」の治療院を確立しました。

その経験から、「技術だけでなく、患者さんの心に寄り添う在り方こそが、真のゴッドハンドへの道である」と確信。2020年から始めたセミナー事業も、広告を一切使わず、口コミだけで年間91回開催、延べ770名もの治療家が集まる場所となりました。

【平井大樹の圧倒的な実績】

私が提唱する「在り方で信頼され、結果で指名される」という哲学は、以下の圧倒的な実績によって証明できる確信しています。

- 長期継続患者数:私が施術している毎月211人の患者様のうち、5年以上継続が211名,そのうち10年以上が93名。これは、一般的な治療院が測る「初回リピート率」をはるかに超える、揺るぎない信頼の証です。当社独自の2年継続率では49.7%という圧倒的な実績を数字で証明しています。

- 独自のメソッド:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)や姿勢循環整体など、単なる技術ではなく、痛みの根本原因を「動きの連鎖」から見抜く独自の臨床思考モデルを確立しています。

- 全国規模の実績:東京、大阪、横浜、宮崎など全国9社の整骨院グループで社員研修を担当。組織の課題に客観的に向き合い、治療家として誇りを持って働ける社員を育成しています。

- 安定した組織運営:私が経営する院のスタッフ定着率は平均7年以上。これは、理念と実践が一致したマネジメントの証明です。

「在り方で信頼され、結果で指名される」

平井塾は、技術と人間性の両輪を磨き、治療家として誇りを持って生きる仲間を増やすことを目標としています。このブログが、あなたの治療家人生を変える一歩となれば幸いです。