なぜ「自信が持てない」のか?治療家が抱える技術習得の壁

学んでも現場で使いこなせないジレンマ

多くの整骨院・整体院の先生が、一度はこう思ったことがあるはずです。

「セミナーで学んだことが、臨床で活かせない」

「頭では理解しているのに、現場ではうまくいかない」

それはあなたの能力が足りないのではなく、感覚の定着が間に合っていないだけ。

技術は知識ではなく、「身体を通じて覚えるもの」だからです。

新しい手技や評価法を学んだ直後は、自分の施術がかえってギクシャクする。

これはよくある現象ですが、それを乗り越えるには、理解→実践→反復というサイクルの定着が必要です。

「うまい先生」との比較が自信を削る

同じ院やグループに「うまい先生」がいると、自分とのギャップに焦ることもあるでしょう。

「どうしてあの人はすぐに効果を出せるんだろう」

「自分だけ感覚が鈍いんじゃないか」

でも、技術が上手く見える人ほど、見えないところで地道に積み重ねているのです。

ゴッドハンドと呼ばれる先生たちは、生まれつきのセンスで結果を出しているわけではありません。

むしろ、基礎を繰り返し、同じ技を何度も見直し、少しずつ精度を上げてきた結果なのです。

技術不足より感覚の迷いが不安を生む

臨床で自信を失いやすい先生に共通しているのは、「手技の感覚が曖昧」という状態です。

- どのくらいの強さで押せばいいかわからない

- どこまで変化すればOKなのかが不明確

- 自分の触診に確信が持てない

これらは技術そのものの問題ではなく、反復が足りないことで生まれる感覚の迷いです。

平井塾では「感覚は反復から生まれる」とお伝えしています。

そしてその反復は、ただ数をこなすだけでなく、同じことを丁寧に続けることが必要です。

整骨院・整体院の技術は反復でしか伸びない

ゴッドハンドは「特別な手」ではなく「積み重ねの手」

「ゴッドハンド」という言葉に、どこか天才的な特別さを感じる先生も多いかもしれません。

しかし、実際に現場で「この人は上手い」と評される先生に共通するのは、継続の手です。

- 同じ検査を、何度も何度も確認する

- 同じ手技を、毎回条件を変えながら検証する

- 同じ患者の変化を、1週間単位で追い続ける

こうした「地味な反復」の積み重ねこそが、臨床に必要な判断の感度と手の精度を育てているのです。

一発で症状を取る魔法のような手技ではなく、「確かに変化している」と伝わる技術こそが、

結果として選ばれる手になります。

継続が感覚を育て、感覚が精度を高める

技術の本質は、再現性と精度です。

そしてこの2つは、継続によってしか磨かれません。

・なぜこの押圧が効果的だったのか

・なぜあのとき変化が出なかったのか

・何が違っていたのか

これを自分の身体で何度も感じ取り、検証し、修正していくことが、感覚を育てます。

感覚が磨かれれば、「効く手技」が自然と選べるようになります。

これは、知識や手技の引き出しが多いということではなく、選択の感度が上がっているということ。

つまり、継続は感覚を育て、感覚は精度を育て、精度が臨床力を支えるのです。

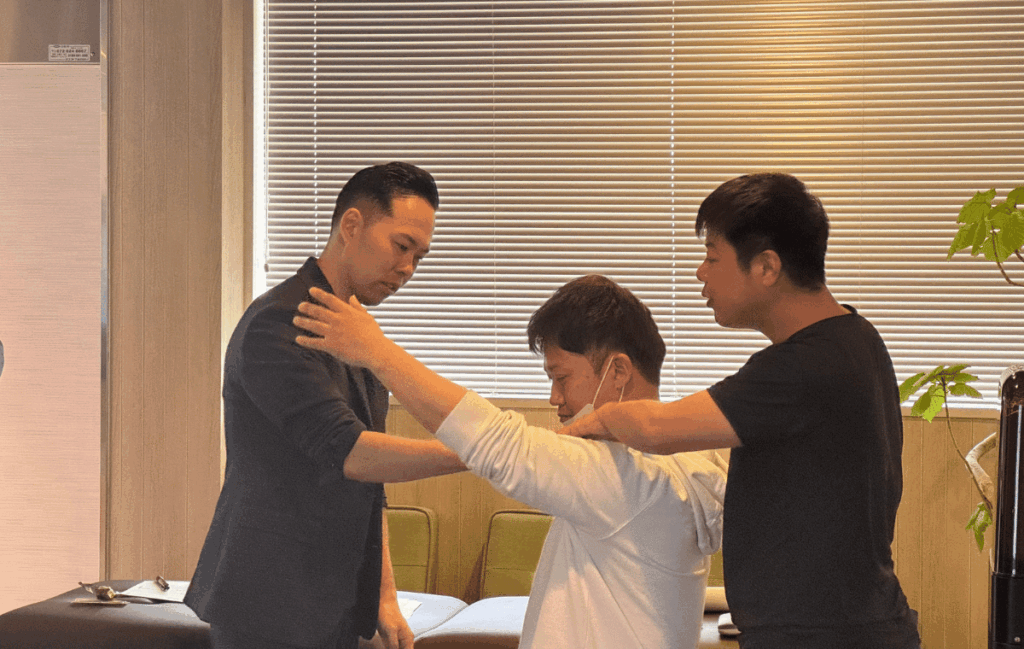

FJAが「見て、触れて、考える」習慣をつくる理由

平井塾の基礎手技であるFJA(ファシアティック・ジョイント・アプローチ)は、

「観察 → 触診 → 判断 → 調整」という一連の流れを、毎回意識して繰り返す設計になっています。

- 見る

- 触れる

- 感じる

- 考える

- 再度見る

この繰り返しが、施術者にとっての習慣化された臨床フレームになります。

つまりFJAは、単なる手技ではなく、技術を継続的に育てるための思考ルーティンなのです。

継続できる先生こそが、臨床に強くなる――

この原理を体得するための土台として、FJAは最適なトレーニング手法なのです。

上達しない先生がハマる練習の落とし穴

「技術を増やす」ことが「実力」ではない

手技に自信が持てない先生ほど、「新しい技術をどんどん学ばなきゃ」と焦りがちです。

確かに、技術の学習は大切ですが、「手技の数が多い=臨床力が高い」わけではありません。

むしろ技術を増やせば増やすほど、

「この症状にはどれを使えばいいのか分からない」

「技術を使いこなせていない気がする」

といった選択の迷いが生まれ、結果として施術に一貫性がなくなってしまうのです。

治療家としての実力とは、

「今の状況に、最も的確なアプローチを選び、丁寧に使える力」。

つまり、深さと安定性のある技術が武器になるということです。

「飽き性」と「雑さ」が技術を止める

手技の練習において最も危険なのは、「飽きて雑になる」ことです。

- 最初の数回は丁寧でも、慣れてきたら流し始める

- 教わったとおりにやらず、自分流にアレンジしてしまう

- 少し成果が出ないと、すぐに他の技術に手を出す

このような行動は、感覚の定着を妨げ、技術の芯を腐らせてしまいます。

臨床における技術とは、「慣れる」のではなく「研ぎ澄ます」もの。

つまり、同じことを何度も繰り返し、その中で微差を感じ取る感性を育てていくことが、最も地道で、最も確実な上達法なのです。

なぜ続けられる仕組みが必要なのか?

「継続が大事」と頭では分かっていても、

忙しい日々の中で忘れてしまったり、惰性でやらなくなったり――

これが現場でよく起きる実行の壁です。

だからこそ必要なのが、続ける仕組みを自分でつくること。

たとえば:

- 毎日決まった時間に1つだけ手技を見直す

- 施術後に「今日の1手」を記録する

- 1ヶ月ごとに「同じ技術を何件使えたか」を振り返る

これらは小さな工夫ですが、継続を無意識にできる状態を整えるための戦略です。

継続は意志ではなく、仕組みで回すもの。

それが、上達と信頼構築の両方を支える土台になります。

臨床力を高める「継続型ルーティン」とは?

姿勢循環整体に学ぶ反復で磨く構造思考

平井塾で伝えている「姿勢循環整体」は、

単に姿勢を整えるという施術ではありません。

むしろその本質は、「施術者の感覚を育てるルーティン構造」にあります。

この手技では、毎回同じ流れの中で全身を評価・調整します。

これにより、

- 各部位の変化を比較しやすい

- パターン化された状態から逸脱した変化に気づける

- 観察→施術→再評価の流れが定着する

という、構造思考と感覚の両方を高める施術フレームが自然に育ちます。

技術の反復とは、単に「同じことを繰り返す」のではなく、違いを見抜く力を育てるための戦略的ルーティンなのです。

同じ流れの中で違いに気づける力を養う

施術が上手な先生は、「患者の変化に敏感な先生」です。

- 今日の可動域が微妙に違う

- 押したときの皮膚の反応が前回と違う

- 呼吸のリズムが浅くなっている

こうした小さな違いは、同じ手順を丁寧に反復していなければ絶対に気づけません。

同じことをしているように見えて、

「毎回、違いに気づこうとしている」ことが、

臨床力を育てる上で最も重要な姿勢です。

姿勢循環整体のように型が決まったルーティンがあるからこそ、

その中の差異に目を向ける習慣がつき、技術の精度が加速度的に上がっていくのです。

「継続の質」が施術の質に変わるプロセス

ただ続けるだけでは、技術は伸びません。

大事なのは、「継続の質」です。

- 毎回、何を見て施術しているか?

- どのポイントで変化を捉えているか?

- 施術後、自分で納得のいく説明ができているか?

このように、継続の中で思考の質・観察の質・施術の質が上がっていく設計が必要です。

だからこそ、平井塾では「ルーティン力の重要性」を繰り返し伝えています。

継続とは、根性論ではなく「技術と感覚を磨く戦略」。

そしてその戦略を日々の現場に落とし込むことで、自然と臨床力が育つ状態がつくられるのです。

明日からできる|技術に自信がつく継続トレーニング3選

① 5分振り返りで臨床の視点を定着させる

多くの治療家は、施術が終わると次の業務に追われ、

「何ができたか・何ができなかったか」を言語化する時間を持てていません。

そこでおすすめしたいのが、1日5分の振り返り習慣です。

- 今日はどの技術がうまく使えたか?

- 観察ミスや評価のズレはなかったか?

- 反応の良かった患者はなぜ良かったのか?

こうした振り返りは、自分の施術を客観的に見る目を育てるトレーニングになります。

たった5分でも、継続することで施術の質が驚くほど安定していくのです。

② 1日1人「意識して観察する患者」を決める

どの患者にも丁寧に対応するのは大前提ですが、

「この人だけは、今日は特に観察を深めよう」と決めてみてください。

観察対象として意識することで:

- 動作分析や姿勢評価の解像度が上がる

- 触診への集中力が高まる

- 治療プランへの考察が深くなる

これはまさにFJAの思想に近く、

その人の身体との対話を日々重ねていく訓練になります。

1日1人、月に20人。

1年で240人分の深い観察が自分の財産になると考えれば、継続の価値が見えてくるはずです。

③ 月1で自分のルーティンを見直す習慣を持つ

「いつも通りの施術」が安定を生む一方で、慣れは思考停止の温床にもなります。

だからこそ、月に1回はルーティンを見直す時間を取ることが必要です。

- ルーティンの流れに無駄はないか?

- 患者の状態変化に合わせて順序を変えるべきか?

- ルーティンの中で何を感じるようにしているか?

こうした問いを通じて、「継続の中に柔軟性と向上心を宿す」ことができます。

この振り返りをチームで共有すれば、院全体の臨床力アップにもつながります。

この3つの継続トレーニングは、どれもお金も時間もかけずに、今からすぐに始められるものです。

小さく始めて、大きく育てる。

それが、臨床力の本質です。

まとめ|「継続できる先生」が最後に臨床を制す

「結果が出ない」ではなく「続けていないだけ」

技術に自信がない。

成果が安定しない。

患者さんに効果を実感してもらえない。

そんなとき、私たちはつい「技術が足りない」と考えがちです。

でも実際には、「継続して深める時間が足りていない」だけということが多くあります。

上手くいかないのではなく、

まだ自分の技術が育ちきっていない段階だということ。

焦らず、腐らず、諦めずに、

今日の施術に丁寧に向き合うことこそが、最大の上達法なのです。

継続力は技術の土台であり信頼の源泉

患者さんは、手技の種類や理論を理解して来院するわけではありません。

彼らが求めているのは、「この先生なら信頼できる」という確信です。

そしてその信頼は、

- 毎回変わらない対応

- 一貫した説明と施術

- 地道な観察と検証の積み重ね

という、継続的な当たり前の丁寧さから生まれるのです。

継続力は、単なる努力の話ではありません。

それは技術を磨く土台であり、信頼される治療家としての在り方そのものです。

あなたの手が変わるのは、今日からの積み重ねでしかない

「自信がない」「上達していない」と感じたときこそ、チャンスです。

それは、まだ伸びしろがあるという証拠だから。

今日の施術を、昨日より1ミリ丁寧に。

この1ミリの積み重ねが、やがて大きな違いになります。

あなたの手は、変わります。

ただしそれは、継続した者にだけ訪れる変化です。

継続できる技術を、平井塾で身につけませんか?

技術が伸び悩むのは、あなたに才能がないからではありません。

続けるための習慣と仕組みを知らないだけです。

平井塾では、手技のテクニックだけでなく、

- FJAによる観察と対話の臨床思考

- 姿勢循環整体によるルーティンで磨く技術

- 感覚と構造を育てる継続型教育

という、上達し続けるための実践力を体系的に学べます。

「結果が出るまで、丁寧に続けられる先生になりたい」

そう思った方は、まずは体験セミナーで実感してください。

📌 まずは体験セミナーへ参加してみませんか?

▶ 平井塾のセミナー一覧はこちら

▶ 受講生の声と導入院の成功事例はこちら

関連記事

➡︎ 人気の整骨院の先生が必ずやっている「信頼構築の習慣」とは?

➡︎ 治療院で「選ばれる先生」がやっているリピート率アップの習慣術

➡︎ 整骨院で選ばれる治療家は、技術よりも“在り方”を磨いている

投稿者情報【平井 大樹】

株式会社美絆 代表取締役。みゅう整骨院 代表。整体教育機関ゴッドハンドへの道「平井塾」代表。柔道整復師・スポーツトレーナー。

「治療家を職業から誇りへ」を信念に、紹介だけで予約が埋まる「本物の治療家」を育てる平井塾を主宰。施術歴20年、延べ10万人以上を施術し、リピート率98.5%、新規予約は5年待ちという圧倒的な実績を持つ。

【平井塾が生まれた理由】

高校卒業後、スポーツトレーナーの世界で「本当に人の役に立ちたい」という強い想いを胸に治療家の道へ。雇われ院長時代には、1日来院数255名という日本一の実績を達成。しかし、数字を追い求める中で、本当にやりたかったこととのギャップに悩み、独立後は広告を一切使わない「紹介のみ」の治療院を確立しました。

その経験から、「技術だけでなく、患者さんの心に寄り添う在り方こそが、真のゴッドハンドへの道である」と確信。2020年から始めたセミナー事業も、広告を一切使わず、口コミだけで年間91回開催、延べ770名もの治療家が集まる場所となりました。

【平井大樹の圧倒的な実績】

私が提唱する「在り方で信頼され、結果で指名される」という哲学は、以下の圧倒的な実績によって証明できる確信しています。

- 長期継続患者数:私が施術している毎月211人の患者様のうち、5年以上継続が211名,そのうち10年以上が93名。これは、一般的な治療院が測る「初回リピート率」をはるかに超える、揺るぎない信頼の証です。当社独自の2年継続率では49.7%という圧倒的な実績を数字で証明しています。

- 独自のメソッド:FJA(ファシアティックジョイントアプローチ)や姿勢循環整体など、単なる技術ではなく、痛みの根本原因を「動きの連鎖」から見抜く独自の臨床思考モデルを確立しています。

- 全国規模の実績:東京、大阪、横浜、宮崎など全国9社の整骨院グループで社員研修を担当。組織の課題に客観的に向き合い、治療家として誇りを持って働ける社員を育成しています。

- 安定した組織運営:私が経営する院のスタッフ定着率は平均7年以上。これは、理念と実践が一致したマネジメントの証明です。

「在り方で信頼され、結果で指名される」

平井塾は、技術と人間性の両輪を磨き、治療家として誇りを持って生きる仲間を増やすことを目標としています。このブログが、あなたの治療家人生を変える一歩となれば幸いです。